La hipótesis de la disfluencia

A lo largo de siete capítulos, completados con glosario y bibliografía, Dyson profundiza en todos los aspectos relevantes de la legibilidad, desde la naturaleza del soporte (pantalla o papel) y la presencia/ausencia de gracias hasta el interlineado y la maquetación.

Además, la profesora evalúa los métodos utilizados en numerosos estudios de investigación y nos recuerda que dos campos necesitan encontrar un terreno común (capítulo 3, sección «Perspectiva del diseño»): «Los diseñadores expresan a menudo su insatisfacción con ciertos aspectos de la investigación empírica, realizada normalmente por psicólogos sin consultar a los diseñadores».

Este libro es importante por muchas razones, pero destaca una en concreto: un estudio de 2011 concluyó que los tipos de letra difíciles de leer mejoraban el aprendizaje, y Dyson evalúa esa hipótesis en el capítulo 7, sección «The case against legibility | disfluency». En él, afirma que investigaciones posteriores no han logrado replicar los resultados: «Los efectos de la disfluencia no son robustos (repetibles)» y “aún no conocemos las condiciones de disfluencia que podrían ayudarnos a recordar lo que hemos leído”. Por lo tanto:

Yo no recomendaría utilizar material menos legible en sus prácticas de diseño, ya que no tenemos pruebas fehacientes de que se produzca una mejora en la retención o el recuerdo.

Aunque la disfluencia puede tener a veces beneficios positivos, se aconseja a comunicadores y educadores que presenten la información de forma que facilite su procesamiento, fomentando la legibilidad.

Lectura biónica

Me encantaría leer el juicio de Mary Dyson sobre una nueva moda en legibilidad: la lectura biónica.

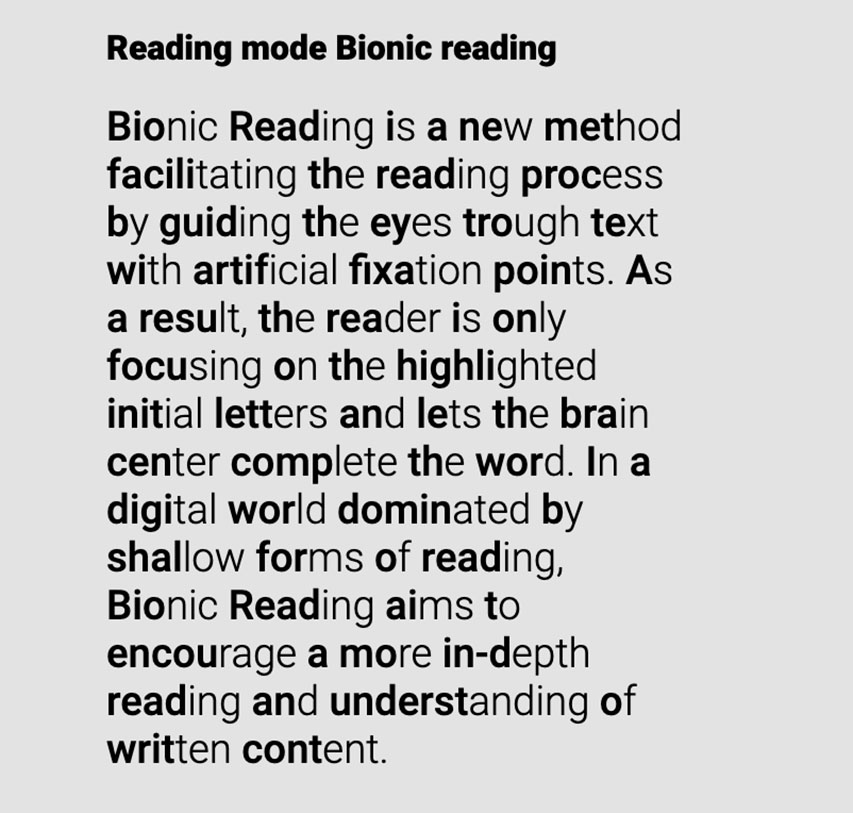

Según Renato Casutt, fundador de Bionic Reading (con aplicaciones en todas las tiendas de aplicaciones), poner en negrita una o varias letras iniciales de cada palabra (según su longitud) ayuda al cerebro. Las letras enfatizadas crean puntos de fijación y guían los ojos, luego el cerebro completa el resto de la palabra. La página «Acerca de» informa de que este método está respaldado por un estudio de 1980 («A theory of reading: From eye fixations to comprehension», de Marcel A. Just y Patricia A. Carpenter, Psychological Review, 87(4), 329-354).

En todo caso, cabría pensar que estilizar partes de las palabras en negrita puede dificultar el ritmo y la duración de las sacadas (saltos) en la lectura. El artículo más destacado para explicar cómo funciona el movimiento ocular es «The science of word recognition», de Kevin Larson, alojado en el sitio web de Microsoft (2004). Dyson reconoce el valor del artículo de Larson y nos recuerda lo siguiente: «Cuando realizamos estas sacadas, colocamos los ojos de modo que parte del texto caiga sobre la zona de máxima agudeza de nuestra retina; esta zona se denomina ‘fóvea’». Lo que le pregunto a Casutt, entonces, es: ¿Qué le hace pensar que jugar con el funcionamiento de nuestros ojos producirá resultados fiables? (Por cierto, otra pregunta sobre un dato que aparece en la página de inicio: ¿El hecho de tener 882 millones de resultados de búsqueda en TikTok demuestra qué?).

Crítica a la lectura biónica

Afortunadamente, ya hay alguien que se opone: Addison Rizer publicó el año pasado «Lectura biónica: ¿Un nuevo método para leer más rápido o un truco más?».

En cuanto a la profesora Dyson, en el capítulo 5, sección «Variantes tipográficas (negrita y cursiva)», aborda el uso de la negrita. Se utiliza en títulos o para enfatizar palabras. Dice: «Estas diferenciaciones pueden considerarse como “señales tipográficas”, que pueden funcionar como un efecto de aislamiento, separando cierta información y haciendo que sea más probable que los lectores se fijen en ella». Así pues, poner en negrita el comienzo de cada palabra parece una forma desagradable de entrometerse en el ojo, el cerebro e incluso la información que se supone que el texto debe transmitir de forma clara y eficaz.

Como nota final, el pasado mes de enero David Březina y Mary Dyson publicaron un nuevo artículo en «Design Regression», relativo a un tema recurrente en los trabajos sobre legibilidad: «¿Podemos atender selectivamente a las mitades superiores de las letras e ignorar las inferiores?». ¡A leer!